Giulia Tofana nacque a Palermo a ridosso del quartiere del Capo, dove avveniva il mercato degli schiavi, fra il Cinque e il Seicento. Secondo alcune fonti era una sorta di ‘figlia d’arte’ perché sua madre Maddalena era dedita alla prostituzione. I pettegolezzi la vorrebbero nipote di Thofania d’Adamo, giustiziata il 12 luglio 1633 per aver avvelenato il marito Francesco. Dalla zia, dunque, Giulia avrebbe ereditato quelle conoscenze sui veleni che, pochi anni più tardi, avrebbero fatto la sua fortuna.

Giulia Tofana nacque a Palermo a ridosso del quartiere del Capo, dove avveniva il mercato degli schiavi, fra il Cinque e il Seicento. Secondo alcune fonti era una sorta di ‘figlia d’arte’ perché sua madre Maddalena era dedita alla prostituzione. I pettegolezzi la vorrebbero nipote di Thofania d’Adamo, giustiziata il 12 luglio 1633 per aver avvelenato il marito Francesco. Dalla zia, dunque, Giulia avrebbe ereditato quelle conoscenze sui veleni che, pochi anni più tardi, avrebbero fatto la sua fortuna.

Giulia viveva nel malfamato quartiere del Papireto dal quale voleva fuggire e riscattarsi. E non le fu difficile realizzare il suo desiderio dal momento che, pur non essendo istruita, era una ragazza attraente e molto intelligente. Dopo aver tentato di sbarcare il lunario prostituendosi, diede la svolta alla propria vita perfezionando quella che verosimilmente era stata una pozione velenosa usata della zia e con ogni probabilità scoperta, da quest’ultima, in modo fortuito.

Siffatta pozione aveva una proprietà eccezionale: sebbene letale, la mistura poteva essere propinata alle ignare vittime durante i pasti senza destare sospetti.

Si trattava di un intruglio a base di acqua, anidride arseniosa, limatura di piombo e antimonio, oltre al succo di bacche di belladonna (pianta medicinale tra le più pericolose diffuse nell’area mediterranea che contiene un alcaloide, l’atropina, dall’effetto rapido ed inesorabile, e funziona come antagonista di alcuni neurotrasmettitori, diminuendo le secrezioni bronchiali, fermando l’azione del nervo vago e modificando il battito cardiaco).

Leggendo gli scritti del medico di Carlo VI d’Austria, l’anidride arseniosa nell’acqua creava un ambiente acido consentendo lo scioglimento del piombo e dell’antimonio, creando una soluzione dotata di elevata tossicità. Sono ignote le esatte dosi di ciascun ingrediente, ma il preparato riusciva a trasformarsi in una sostanza in grado di uccidere un uomo in quindici giorni senza destare sospetti. Fondamentale era versarne poche gocce al giorno per provocare un disturbo intestinale, lasciando immacolata la reputazione della povera vedova.

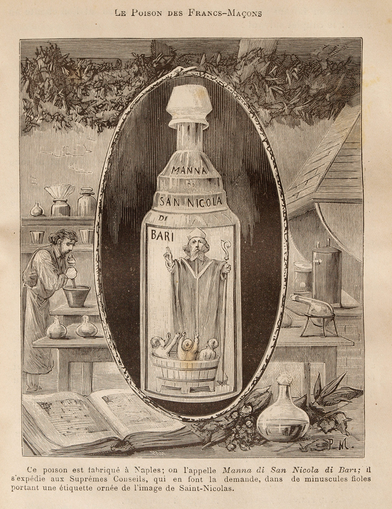

L’acqua tofana, detta anche “acqua tufanica”, “acqua perugina”, “acquetta”, “acqua di Napoli”, oppure “Manna di San Nicola”, insapore, incolore ed inodore, veniva venduta all’interno di boccette con le istruzioni per evitare avvelenamenti accidentali. L’acqua tofana fu la svolta per Giulia. Cominciò a vendere la pozione, ufficialmente spacciata per cosmetico femminile prodigioso, e gli affari andarono talmente bene che decise di trascinare con sé in questa avventura “imprenditoriale” pure la figlia (o forse sorella) Girolama Spera.

L’acqua tofana, detta anche “acqua tufanica”, “acqua perugina”, “acquetta”, “acqua di Napoli”, oppure “Manna di San Nicola”, insapore, incolore ed inodore, veniva venduta all’interno di boccette con le istruzioni per evitare avvelenamenti accidentali. L’acqua tofana fu la svolta per Giulia. Cominciò a vendere la pozione, ufficialmente spacciata per cosmetico femminile prodigioso, e gli affari andarono talmente bene che decise di trascinare con sé in questa avventura “imprenditoriale” pure la figlia (o forse sorella) Girolama Spera.

A lei, infatti, si rivolgevano le donne del tempo prigioniere di un matrimonio infelice dal quale non avevano la possibilità di liberarsi se non con la morte o la vedovanza. L’attività criminosa, ben presto, destò i sospetti della Santa Inquisizione: una moglie un po’ sbadata non aveva rispettato le sue indicazioni circa la somministrazione del veleno e il marito, che era sopravvissuto e aveva anche scoperto il tentativo di omicidio, denunciò la Giulia Tofana.

La donna decise di scappare, accettando le lusinghe di un frate, Girolamo o forse Nicodemo. L’ecclesiastico, che divenne poco dopo il suo amante, la condusse a Roma, dove entrambi si costruirono una nuova vita. L’Urbe che si presentò agli occhi di Giulia era la città sfarzosa e decadente di papa Urbano VIII Barberini.Nella città capitolina trovò casa sulla Lungara nel rione Trastevere, a spese dell’amante che trascorreva le ore di preghiera e silenzio nel convento di San Lorenzo. Dopo poco intraprese gli studi e alla sua estrema bellezza aggiunse, quindi, l’arma della cultura.

Gli anni siciliani passati a vendere veleno sembravano ormai un lontano ricordo, ma ben presto il cammino criminale “imprenditoriale” riprese il sopravvento.

Un giorno un’amica le confidò quanto infelice e disperata fosse la sua vita matrimoniale a causa delle continue botte e umiliazioni subite da parte del marito. Grazie ad un parente dell’ecclesiastico spregiudicato, speziale del frate amante in un altro convento di Roma, Giulia riuscì a rifornirsi di tutte le materie prime necessarie per la produzione del veleno. Giulia Tofana era ritornata agli affari. Tantissime erano, infatti, le nobildonne romane imbrigliate in nozze combinate e senza amore che si rivolsero a lei per ‘risolvere il problema’. Dopo qualche anno, però, la sorte le girò nuovamente le spalle.

Ancora una volta la colpa fu di una cliente maldestra (la contessa di Ceri) che, ansiosa di liberarsi del consorte, aveva svuotato l’intera boccetta nella zuppa provocandone la morte immediata e scatenando i sospetti dei parenti del defunto. Ci volle poco per far confessare la moglie assassina e arrivare, così, a Giulia Tofana. La Tofana fu denunciata dal marito per tentato omicidio. Il suo caso divenne molto popolare in città, e si aprì una caccia spietata alla presunta fattucchiera. A nulla valse cercare riparo in una chiesa.

La donna, imprigionata, passò per la camera dei tormenti.

Durante il rigoroso esame, alias tortura, ammise d’aver venduto, la maggior parte nella città di Roma, veleno sufficiente ad uccidere 600 uomini, in un periodo compreso tra il 1633 e il 1651. Fu condannata a morte e giustiziata a Campo de’ Fiori nel 1659, nello stesso luogo che vide ardere il libero pensatore Giordano Bruno, insieme alla figlia Girolama. Le mogli che lei aveva accusato furono catturate e murate vive a Porta Cavalleggeri nel palazzo dell’Inquisizione o torturate e pubblicamente giustiziate. Altre furono strangolate nelle segrete dei palazzi. Altre scamparono alla morte confessando che le boccette acquistate avevano uno scopo puramente cosmetico: nel Seicento, infatti, il collirio a base di bacche di belladonna era usato per conferire risalto e lucentezza agli occhi a causa della sua capacità di dilatare la pupilla, grazie alla presenza di una sostanza detta “atropina”.

A dispetto della Santa Inquisizione, la fama di Giulia Tofana quale paladina delle donne sopravvisse alla sua condanna a morte e la sua acqua continuò ad essere prodotta e utilizzata. Fra il 1666 e il 1676 la marchesa de Brinvilliers se ne servì per avvelenare il padre e due fratelli prima d’essere arrestata e giustiziata.

Infine, secondo alcuni studiosi, nel 1789 (due anni prima di morire) Wolfgang Amadeus Mozart, su una panchina del Prater di Vienna, disse alla moglie Costanze Weber “lo so, devo morire, qualcuno mi ha dato dell’acqua tofana”. Ancora a metà dell’Ottocento il ricordo di Giulia Tofana, e della sua acqua, erano vivi, tanto che Dumas inserì un riferimento nel Conte di Montecristo: ”…noi parlammo signora di cose indifferenti, del Perugino, di Raffaello, delle abitudini, dei costumi, e di quella famosa acqua tofana di cui alcuni, vi era stato detto, conservano ancora il segreto a Perugia”. Paracelso sosteneva che “tutto è veleno e nulla esiste senza veleno. Solo la dose fa in modo che il veleno non faccia effetto”.

La morte tragica di Giulia Tofana rese il suo personaggio leggendario, e alimentò l’archetipo letterario, caro alla sensibilità dell’Ottocento romantico, delle “grandi avvelenatrici” del Rinascimento. Uno stereotipo che accostava l’immagine femminile di Giulia (o quella della più celebre Lucrezia Borgia) all’ammaliatrice che adopera il cibo come subdolo strumento di seduzione e di vendetta. Non a caso, pochi mesi prima della morte, Wolfgang Amadeus Mozart confidò alla moglie il sospetto d’essere stato avvelenato proprio con l’acqua tofana, il che testimonia quanto fosse ancora viva la fama della pozione due secoli dopo la scomparsa della sua inventrice.