La mafia, termine comunemente associato ad alcune organizzazioni criminali nate in Italia, indica un fenomeno storico e delinquenziale complesso e articolato. Sono riconosciute come mafie storiche Cosa nostra siciliana, la ‘ndrangheta calabrese e la camorra campana, alle quali è stata aggiunta di recente la Sacra corona unita pugliese e poi le mafie foggiane.

La mafia, termine comunemente associato ad alcune organizzazioni criminali nate in Italia, indica un fenomeno storico e delinquenziale complesso e articolato. Sono riconosciute come mafie storiche Cosa nostra siciliana, la ‘ndrangheta calabrese e la camorra campana, alle quali è stata aggiunta di recente la Sacra corona unita pugliese e poi le mafie foggiane.

Dal punto di vista normativo, con l’introduzione dell’articolo 416 bis del codice penale (avvenuta nel 1982), la mafia è stata riconosciuta per la prima volta come un reato (associazione a delinquere di tipo mafioso). L’articolo del codice penale stabilisce che si deve considerare mafiosa qualunque organizzazione che utilizza la “forza di intimidazione” per controllare attività legali (come appalti e concessioni pubbliche) e illegali (come traffico di droga, estorsioni e altro) o alterare il libero esercizio del voto. Secondo la norma, la forza di intimidazione di questi gruppi si esprime soprattutto nell’“assoggettamento” provocato nei confronti di chi non ne fa parte e nell’“omertà” che ne deriva.

Il termine mafia ha origini non facilmente individuabili e il suo significato originario è ancora molto discusso. Tuttavia, è comunemente accettato che, come camorra, sia un termine nato nel meridione d’Italia alla fine dell’Ottocento per descrivere organizzazioni di potere extra statale e codici subculturali con caratteristiche specifiche.

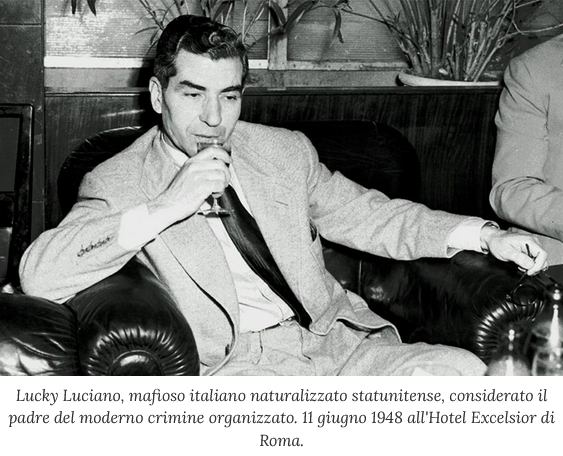

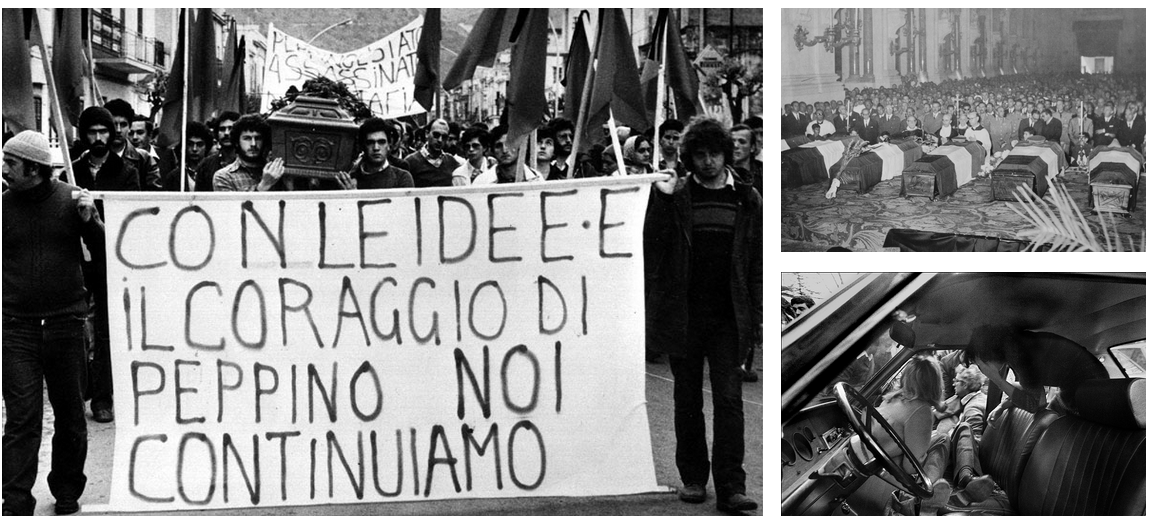

La storia della mafia in Italia si avvia con la nascita e lo sviluppo storico di organizzazioni di potere illegale, in grado di dialogare con gli apparati ufficiali e il mondo economico, a partire dalla fine dell’Ottocento. Dopo un consolidamento nei territori d’origine, il secondo dopoguerra assiste alla prima espansione delle mafie storiche dal Meridione ad alcune aree del Nord del paese. Dalla protezione degli interessi dei grandi proprietari agricoli del Sicilia, alle forme di potere esercitate nei quartieri popolari di Napoli, dalle campagne della Calabria alle città del Nord America, queste organizzazioni hanno progressivamente ampliato la sfera delle loro attività legali e illegali, come i contrabbandi di sigarette, il racket sulle attività commerciali, i traffici di droga. Queste organizzazioni hanno influenzato profondamente la società, attraverso accordi di corruzione, scambi a vario livello, periodi di “trattative” e di scontro frontale con le istituzioni statali, come dimostrano la stagione delle stragi e le uccisioni di sindacalisti, politici, magistrati e uomini delle forze di polizia.

La storia della mafia in Italia si avvia con la nascita e lo sviluppo storico di organizzazioni di potere illegale, in grado di dialogare con gli apparati ufficiali e il mondo economico, a partire dalla fine dell’Ottocento. Dopo un consolidamento nei territori d’origine, il secondo dopoguerra assiste alla prima espansione delle mafie storiche dal Meridione ad alcune aree del Nord del paese. Dalla protezione degli interessi dei grandi proprietari agricoli del Sicilia, alle forme di potere esercitate nei quartieri popolari di Napoli, dalle campagne della Calabria alle città del Nord America, queste organizzazioni hanno progressivamente ampliato la sfera delle loro attività legali e illegali, come i contrabbandi di sigarette, il racket sulle attività commerciali, i traffici di droga. Queste organizzazioni hanno influenzato profondamente la società, attraverso accordi di corruzione, scambi a vario livello, periodi di “trattative” e di scontro frontale con le istituzioni statali, come dimostrano la stagione delle stragi e le uccisioni di sindacalisti, politici, magistrati e uomini delle forze di polizia.

Oltre ai confini italiani, le mafie italiane hanno trovato terreno fertile in altre aree del mondo, stringendo accordi anche con altre organizzazioni criminali a livello globale. Organizzazioni come i clan latino-americani, la mafia cinese, la mafia russa, la mafia africana e la mafia albanese sono diventati interlocutori significativi in questo contesto.

Le mafie assumono forme organizzative differenziate, in evoluzione nel tempo. Possono avere una matrice familiare o meno, concedere diversi gradi di autonomia ai propri membri, annoverare complicità più o meno significative di alcune figure femminili. In ogni caso, per la tutela degli interessi del gruppo e dei suoi segreti, si dotano il più delle volte di strutture gerarchiche ben definite, con boss mafiosi o capi mafiosi, che guidano l'organizzazione e gestiscono le informazioni più importanti, e soggetti con ruoli, competenze e conoscenze via via più marginali e limitate. Queste organizzazioni criminali si caratterizzano per il loro carattere violento e per la capacità di gestire complesse reti di relazioni e di scambio anche con esponenti di politica, imprenditoria, forze dell’ordine e magistratura. Proprio la capacità di dialogo con altre forme di potere e la gestione di forme più o meno ampie di consenso nella società caratterizzano le mafie rispetto a tutte le altre forme di crimine organizzato.

L’associazione mafiosa è definita nel nostro codice penale dall’art. 416 bis: ”…L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in maniera diretta o indiretta la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri…”.

In Italia rispondono a questa definizione numerose associazioni mafiose, tra cui le più note sono Cosa Nostra e la Stidda siciliane, la ‘Ndrangheta calabrese, la Sacra Corona Unita pugliese, la Camorra napoletana. Molte sono le associazioni mafiose analoghe, nate e operanti in altri Paesi: Cina (Triadi), Giappone (Yakuza), Russia, Albania, Cecenia, Turchia, Colombia. Tutte prevedono dei riti di iniziazione per entrare a far parte dell’organizzazione, millantando un presunto codice d’onore criminale, al cui centro starebbe la difesa dei poveri e degli indifesi contro i ricchi e i potenti. In realtà tutte iniziano estorcendo denaro alla gente comune, taglieggiando le attività legali, per poi reinvestire il denaro così accumulato in attività illegali e traffici illeciti.

L’associazione mafiosa ha come caratteristica principale la ricerca di un assoluto controllo del territorio, che la porta a volersi sostituire allo Stato di diritto nelle sue prerogative (monopolio della violenza, della legislazione e del giudizio), fino a costituirsi come controstato. Per realizzare i suoi scopi la criminalità mafiosa, a differenza di altre forme di criminalità organizzata, tende a mescolarsi con la società civile e ad intrattenere rapporti corruttivi col mondo politico, imprenditoriale, finanziario. La mafia si comporta come un potere politico totalitario, che persegue ricchezza, potere, impunità.

L’associazione mafiosa ha una struttura interna di tipo gerarchico; mantiene la segretezza sui rapporti interni all’associazione; ha una programmazione permanente delle azioni delittuose; si avvale dell’intimidazione, della corruzione e della violenza per mantenere il controllo del territorio; reinveste gli utili tratti dalla sua attività; ha un rapporto stabile con uno o più studi legali che lavorano esclusivamente per il gruppo criminale e sono in grado di difenderne costantemente gli associati. Le attività che caratterizzano le organizzazioni mafiose (principalmente armi, droga, traffico di capitali e di esseri umani, scommesse e gioco d’azzardo, usura, intermediazione commerciale soprattutto in campo agricolo, smaltimento di rifiuti) le portano ad allargare costantemente la loro sfera d’azione, ben oltre i confini nazionali. Il fatturato complessivo annuo delle attività mafiose è stimato in 130 miliardi di euro.

La società civile inquinata dalla mafia perde a poco a poco i propri diritti fondamentali: il diritto di voto, il diritto alla proprietà, alla libertà, alla democrazia. Ciò che non si ottiene con l’intimidazione e la corruzione si ottiene con la violenza. La mafia ha ucciso politici, magistrati, poliziotti, giornalisti, negozianti, braccianti agricoli, sindacalisti, sacerdoti.

La società civile inquinata dalla mafia perde a poco a poco i propri diritti fondamentali: il diritto di voto, il diritto alla proprietà, alla libertà, alla democrazia. Ciò che non si ottiene con l’intimidazione e la corruzione si ottiene con la violenza. La mafia ha ucciso politici, magistrati, poliziotti, giornalisti, negozianti, braccianti agricoli, sindacalisti, sacerdoti.

Il Parlamento italiano istituisce per la prima volta nel 1962 una Commissione parlamentare antimafia, composta da 25 deputati e 25 senatori, per monitorare lo status dei rapporti tra mafia e società civile e l’adeguatezza delle misure di contrasto. La Commissione verrà rinnovata ad ogni legislatura. Dal 1991 un’analoga Commissione d’inchiesta e di vigilanza viene istituita in Sicilia dall’Assemblea regionale siciliana, composta da 15 deputati regionali e rinnovata ad ogni legislatura. I poteri di queste commissioni sono simili a quelli della magistratura. Vista la diffusione a livello nazionale del fenomeno mafioso, anche altre regioni italiane si sono dotate di strutture analoghe.

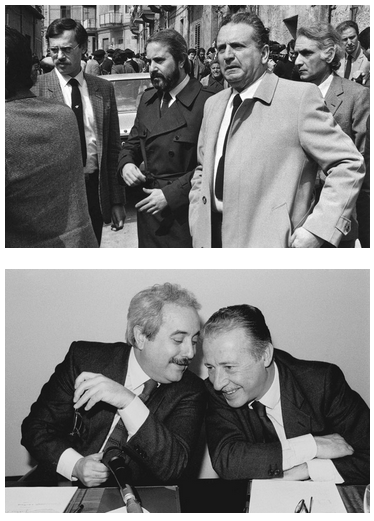

La magistratura si organizza inizialmente attraverso pool di magistrati dedicati al fenomeno. Il primo pool è ideato da Rocco Chinnici e portato avanti da Antonino Caponnetto. Nel 1984 era composto da Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Giuseppe Di Lello e Leonardo Guarnotta. Chinnici, Falcone e Borsellino pagheranno con la vita il loro impegno: il primo nel 1983 e gli altri nel 1992. Grazie a questo primo pool si potè celebrare a Palermo il primo maxiprocesso ai criminali appartenenti a Cosa Nostra (1986 – 1992). Oltre ai pool viene istituita una Procura nazionale antimafia e una Direzione nazionale antimafia come coordinamento delle procure.

Molto vivace appare la società civile, che con le sue associazioni sostiene l’operato della magistratura e l’azione di contrasto alla mafia dei singoli cittadini. A partire dai movimenti di studenti e insegnanti, animati dal professor Nando Benigno, alle organizzazioni antiracket, nate sull’onda dell’emozione per l’uccisione, nel 1991, dell’imprenditore Libero Grassi. Perché la mafia, per quanti affari illeciti porti avanti, non abbandona mai l’estorsione, il pizzo, primo mattone dell’edificio mafioso.

In seguito all’uccisione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, inviato come prefetto a Palermo per il contrasto alla mafia e ucciso lì insieme alla moglie nel 1982, il figlio Nando decide di dedicare la propria attività intellettuale e lavorativa all’impegno antimafia. Fonda la prima cattedra universitaria dedicata al contrasto alla criminalità organizzata, con tre corsi: “Sociologia della criminalità organizzata”, “Sociologia e metodi dell’educazione alla legalità”, “Organizzazioni criminali globali”. Dal 2004 fonda la casa editrice Melampo, per sostenere le attività antimafia.

Libera, l’associazione che raccoglie le associazioni contro la mafia, presieduta da don Luigi Ciotti, ha proclamato il 21 marzo, primo giorno di primavera, “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafie”. E dal 1996, ogni anno, il 21 marzo, viene data lettura pubblica di un lungo elenco, che è oggi di quasi mille vittime.

Nelle società inquinate dal potere mafioso non ci sono più cittadini, ma sudditi. Quel che si perde è il diritto di avere diritti. Combattere le infiltrazioni mafiose non è soltanto una battaglia per la legalità, ma per i diritti fondamentali. Il comportamento totalitario del potere mafioso, che nega i diritti fondamentali dell’individuo e sgretola la società civile nei suoi meccanismi di convivenza, ha portato ad equiparare la resistenza allo strapotere mafioso all’opposizione dei Giusti nei contesti totalitari.

Coloro che vivono quotidianamente la pressione del potere mafioso e vi si oppongono meritano a pieno titolo il nome di Giusti. La presenza di Giardini dedicati ai Giusti per mafia dimostra che nel sentire collettivo questi valori sono stati largamente recepiti.

Fonte: GARIWO