La società civile inquinata dalla mafia perde a poco a poco i propri diritti fondamentali: il diritto di voto, il diritto alla proprietà, alla libertà, alla democrazia. Ciò che non si ottiene con l’intimidazione e la corruzione si ottiene con la violenza. La mafia ha ucciso politici, magistrati, poliziotti, giornalisti, negozianti, braccianti agricoli, sindacalisti, sacerdoti.

La società civile inquinata dalla mafia perde a poco a poco i propri diritti fondamentali: il diritto di voto, il diritto alla proprietà, alla libertà, alla democrazia. Ciò che non si ottiene con l’intimidazione e la corruzione si ottiene con la violenza. La mafia ha ucciso politici, magistrati, poliziotti, giornalisti, negozianti, braccianti agricoli, sindacalisti, sacerdoti.

Il Parlamento italiano istituisce per la prima volta nel 1962 una Commissione parlamentare antimafia, composta da 25 deputati e 25 senatori, per monitorare lo status dei rapporti tra mafia e società civile e l’adeguatezza delle misure di contrasto. La Commissione verrà rinnovata ad ogni legislatura. Dal 1991 un’analoga Commissione d’inchiesta e di vigilanza viene istituita in Sicilia dall’Assemblea regionale siciliana, composta da 15 deputati regionali e rinnovata ad ogni legislatura. I poteri di queste commissioni sono simili a quelli della magistratura. Vista la diffusione a livello nazionale del fenomeno mafioso, anche altre regioni italiane si sono dotate di strutture analoghe.

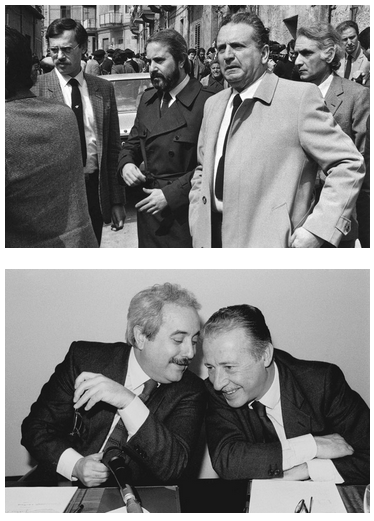

La magistratura si organizza inizialmente attraverso pool di magistrati dedicati al fenomeno. Il primo pool è ideato da Rocco Chinnici e portato avanti da Antonino Caponnetto. Nel 1984 era composto da Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Giuseppe Di Lello e Leonardo Guarnotta. Chinnici, Falcone e Borsellino pagheranno con la vita il loro impegno: il primo nel 1983 e gli altri nel 1992. Grazie a questo primo pool si potè celebrare a Palermo il primo maxiprocesso ai criminali appartenenti a Cosa Nostra (1986 – 1992). Oltre ai pool viene istituita una Procura nazionale antimafia e una Direzione nazionale antimafia come coordinamento delle procure.

Molto vivace appare la società civile, che con le sue associazioni sostiene l’operato della magistratura e l’azione di contrasto alla mafia dei singoli cittadini. A partire dai movimenti di studenti e insegnanti, animati dal professor Nando Benigno, alle organizzazioni antiracket, nate sull’onda dell’emozione per l’uccisione, nel 1991, dell’imprenditore Libero Grassi. Perché la mafia, per quanti affari illeciti porti avanti, non abbandona mai l’estorsione, il pizzo, primo mattone dell’edificio mafioso.

In seguito all’uccisione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, inviato come prefetto a Palermo per il contrasto alla mafia e ucciso lì insieme alla moglie nel 1982, il figlio Nando decide di dedicare la propria attività intellettuale e lavorativa all’impegno antimafia. Fonda la prima cattedra universitaria dedicata al contrasto alla criminalità organizzata, con tre corsi: “Sociologia della criminalità organizzata”, “Sociologia e metodi dell’educazione alla legalità”, “Organizzazioni criminali globali”. Dal 2004 fonda la casa editrice Melampo, per sostenere le attività antimafia.

Libera, l’associazione che raccoglie le associazioni contro la mafia, presieduta da don Luigi Ciotti, ha proclamato il 21 marzo, primo giorno di primavera, “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafie”. E dal 1996, ogni anno, il 21 marzo, viene data lettura pubblica di un lungo elenco, che è oggi di quasi mille vittime.

Nelle società inquinate dal potere mafioso non ci sono più cittadini, ma sudditi. Quel che si perde è il diritto di avere diritti. Combattere le infiltrazioni mafiose non è soltanto una battaglia per la legalità, ma per i diritti fondamentali. Il comportamento totalitario del potere mafioso, che nega i diritti fondamentali dell’individuo e sgretola la società civile nei suoi meccanismi di convivenza, ha portato ad equiparare la resistenza allo strapotere mafioso all’opposizione dei Giusti nei contesti totalitari.

Coloro che vivono quotidianamente la pressione del potere mafioso e vi si oppongono meritano a pieno titolo il nome di Giusti. La presenza di Giardini dedicati ai Giusti per mafia dimostra che nel sentire collettivo questi valori sono stati largamente recepiti.

Fonte: GARIWO